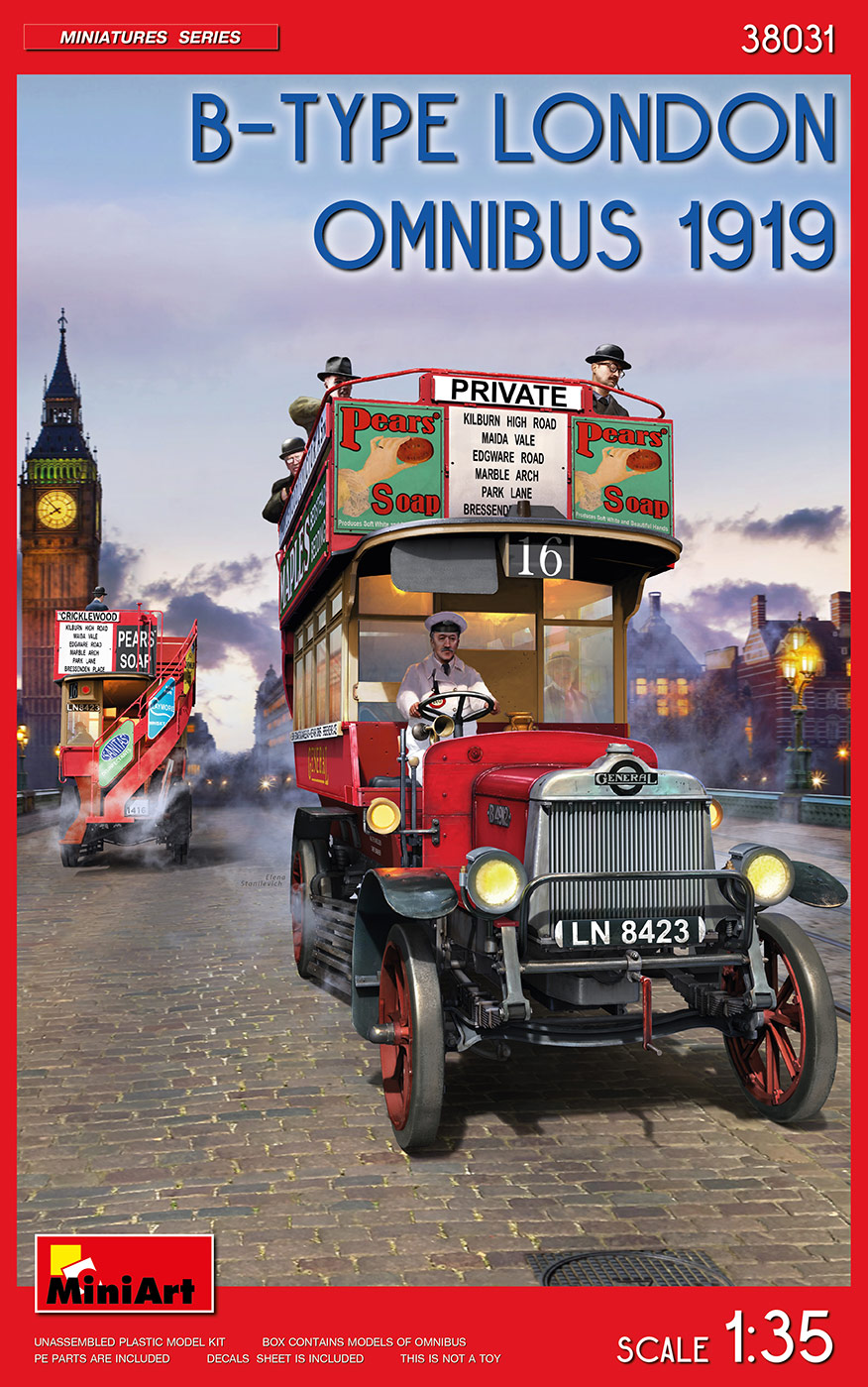

B-Type London Omnibus 1919(MiniArt - Nr. 38031)

Produktinfo

BesprechungDie B-Type-FamilieDas Vorbild wurde 1910 der Öffentlichkeit vorgestellt und ab 1911 in London eingesetzt. Im 1. Weltkrieg wurde es militärisch genutzt. Im zivilen Leben blieben die Busse bis Mitte der zwanziger Jahre im Einsatz (letztes Exemplar: 1926); einige blieben sogar bis 1927 in Reserve. Ein Exemplar davon hat meine Phantasie nach Frankreich zurückgebracht … Auf der Suche nach einem Fahrzeug für meine französische Kleinstadt Ste.-Marie-sur-Mer habe ich zu einem günstigen Preis ein Modell gefunden, bei dem sich sofort einige Ideen einstellten: Ein historischer Omnibus. Doch dazu später etwas mehr. Bei dem Bausatz von Miniart handelt es sich um das dritte Modell eines Londoner Doppeldeckerbusses vom Typ B, den es früher bereits von Airfix in einem etwas größeren Maßstab gab (#06443). Übrigens gab es von Airfix ebenfalls die Militärvariante (#50133). Seiner Linie treu bleibend, zu einem Grundmodell verschiedene Varianten und Umbau-Abkömmlinge aufzulegen, um die Spritzgussformen effizient zu nutzen, brachte MiniArt nach dem Modell von 1911 (#38021) und der Militärvariante aus dem 1.Weltkrieg (#39001) das Nachkriegsmodell von 1919 heraus, das sich durch wenige Teile vom ursprünglichen „B-Type“ unterscheidet. Übrigens gibt es von Miniart auch LKWs, die auf Basis des „B-Type“ umgebaut und zivil (#38027) wie militärisch (#39003, #39006) genutzt wurden.

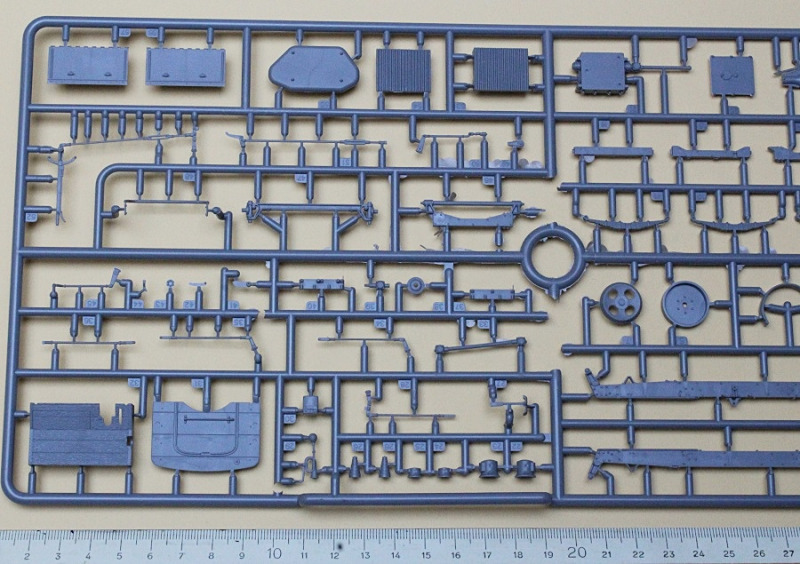

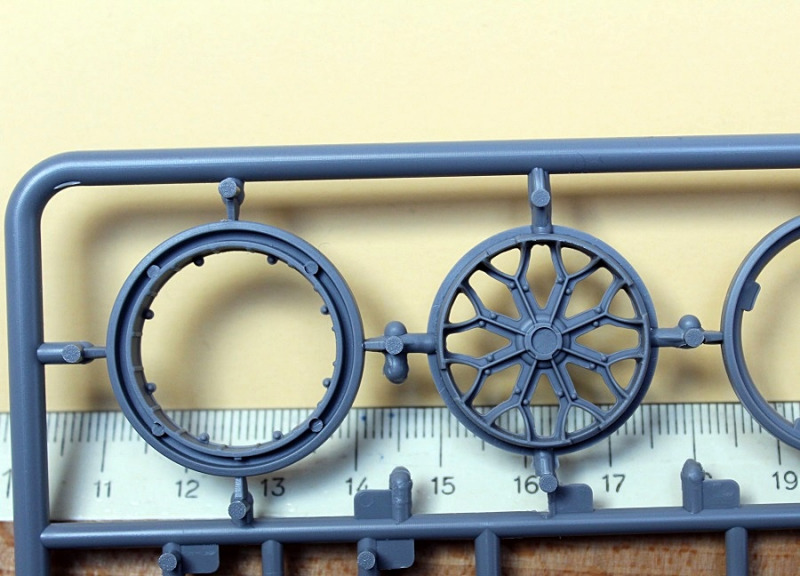

Der BausatzEinem Stülpkarton im ungewöhnlichen Hochformat mit den Maßen 385 – 240 – 70 entnimmt man insgesamt 22 Spritzlinge mit 382 Teilen von insgesamt sehr hoher Qualität, feindetailliert gestaltet und gerade auch wegen dieser Feinheit teilweise besonders bruchanfällig, was uns recht hohe Anforderungen beim Bau erwarten lässt. Hinzuweisen ist auf eine teilweise hohe Zahl von Angüssen pro Teil. Für das Auslösen und Versäubern der Teile rechne ich mit höherem Aufwand. Quasi als Gegenleistung, besser Vorleistung des Herstellers erhält man dafür einzigartige Bauteile. Der Bausatz dürfte sich im Maximalbereich dessen bewegen, was im Plastikspritzguss möglich ist. Die Bauanleitung ist ein 32seitiges Heft im Hochformat A4, das in 81 Bauschritten zum fertigen Modell führt. Das hört sich vielleicht eher abschreckend an, zeugt aber davon, dass recht übersichtlich mit einer überschaubaren Anzahl von Bauteilen pro Schritt gearbeitet wird. Besondere Sorgfalt gilt es beim Vierzylinder-Otto-Motor walten zu lassen, der bis zu den Zündkerzen minutiös nachgebildet wurde. Ein besonderer Leckerbissen, der es allein schon verdient, dass man das Fahrzeug mit geöffneten Motorklappen zeigt, was als Variante vorgesehen ist. Auch am Chassis-Rahmen gilt es, sehr sorgfältig zu arbeiten, da er aus 12 Teilen zusammenzusetzen ist, hinzu kommen dann noch die Anbauteile.

Versäuberungsarbeiten die bei Spritzgussmodellen eben anfallen, sind nicht besonders hervorzuheben. Trotzdem sollte man im sichtbaren Bereich ein Auge auf Auswerfermarken haben, z.B. im Innenbereich der Seitenwände und der Treppenverkleidung. Bei sehr feinen Teilen habe ich mir angewöhnt das betreffende Spritzlingsegment mit dem Bauteil daran zuerst aus dem Rahmen zu trennen, danach das Bauteil mit einem Finger gegenüber der Schnittstelle zu stützen und so beim Abtrennen den Druck abzuleiten. Mit dieser Methode und einem Glasradierer zum Versäubern habe ich gute Erfahrungen gemacht, um beim Auslösen und Versäubern möglichst keinen Bruch zu produzieren.

Im Motorenbereich (Bauschritte 4 und 19) ist eine zusätzliche Verfeinerung durch Schlauchnachbildungen und Drähte möglich, die allerdings nicht beiliegen. Hier ist etwas Eigeninitiative erforderlich, was das Modell aber weiter aufwerten kann. Wer 0,3 mm starken Draht zu Hause hat, ist im Vorteil. Sicherlich wäre es wünschenswert, wenn dem Bausatz ein paar cm Draht beiliegen würden. Immerhin erfahren die Detaillierungswilligen die genauen Maße, die exakte Lokalisierung und bekommen eine Art Biegeschema. Das müsste man sich sonst eher aufwändig zusammensuchen. Also, alles eine Frage der Perspektive. Wer keinen passenden Draht hat, muss eben die Motorklappe zulassen. Was aber fast einer modellbauerischen Sünde gleichkäme.

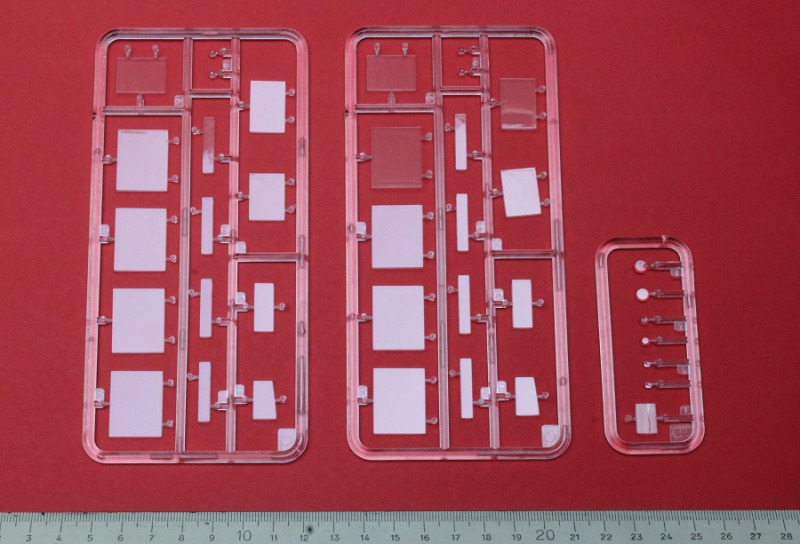

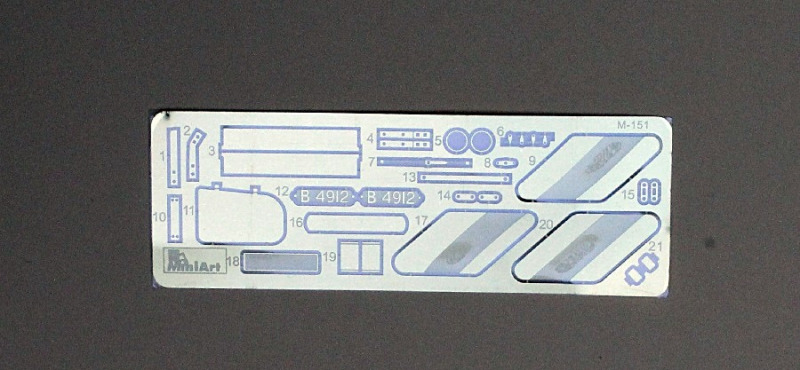

Die Änderungen gegenüber dem Ursprungsbausatz sind überschaubar. Durch zusätzliche Teile wie Scheinwerfer und eine Sonnenblende für den Fahrer (auf der Ätzteilplatine) fällt v.a. die neue Form des Kühlers auf. Auf die geänderte Vorderachse (Teil Bd 1) wird man nicht unbedingt aufmerksam, die beim 1911er verwendete Achse (Teil 47) findet sich zusätzlich auf dem Spritzling A. Beim Kühler sind die Teile für einen Rückbau auf den Zustand von 1911 aber nicht vorhanden (Spritzlingsrahmen Ge und Ed des Modells #38021), schließlich gibt es ja Modelle zu den älteren Varianten. Vermissen könnte man die seit 1913 verwendete Deckenbeleuchtung, was aber je nach Blickwinkel nicht weiter auffällt. Die Klarsichtteile hinterlassen einen guten Eindruck und scheinen dem Verwendungszweck angemessen: neben den Lampengläsern hauptsächlich die Scheiben des Busses. Zur weiteren Detaillierung liegt dem Bausatz eine Platine mit Ätzteilen bei, die wie üblich in einem Kartonbriefchen gut geschützt verpackt ist, sich aber nur schwer aus ihrer stramm sitzenden Umhüllung lösen lässt. Für einige Teile ist eine Biegehilfe sicherlich hilfreich.

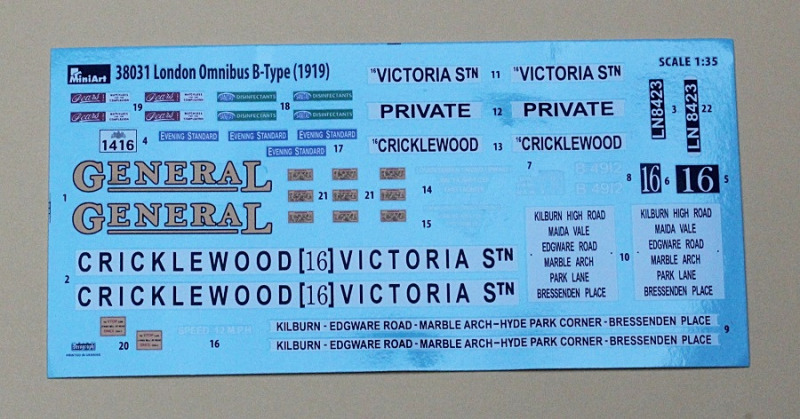

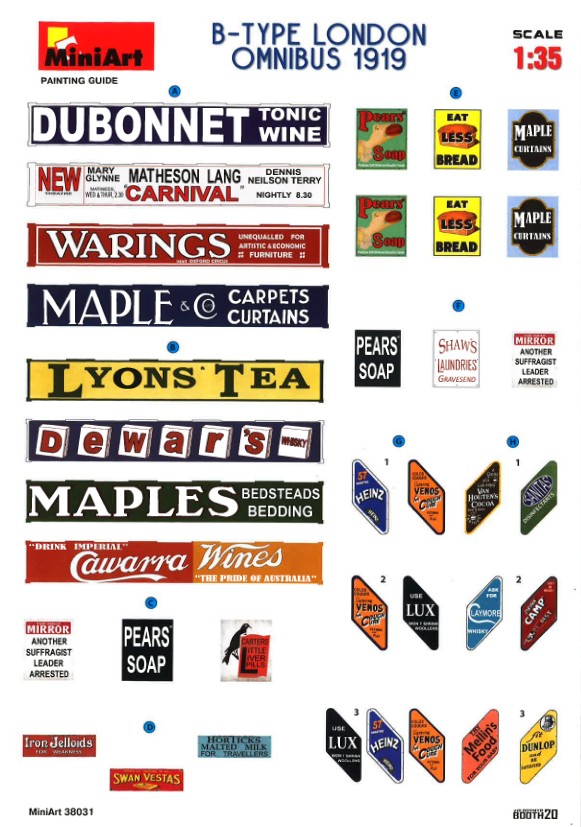

Nassschiebebilder, Papierwerbung und FarbgebungDer Bauplan verheißt auf den ersten Blick vier Varianten. Wer genauer hinschaut sieht aber, dass jedes Mal die Linie 16 Cricklewood – Victoria Station angeschrieben ist. Auch Zulassungs- und Betriebsnummer des Fahrzeugs sind in allen vier Fällen dieselben, so dass sich die vier bunten Varianten hauptsächlich über die Werbung ergeben, die auf S.29 der Bauanleitung auszuschneiden ist (am besten mit Stahllineal und Skalpell). Der Druck auf Glanzpapier hinterlässt einen tadellosen Eindruck, verträgt aber etwas Mattlack und Alterung. Die Werbetafeln lassen sich untereinander kombinieren. Auf jeden Fall verleihen sie dem Modell des Londoner Originals ein authentisch buntes Erscheinungsbild, das sich v.a. durch die großformatige Werbung unterscheidet. Bei den Richtungsschildern hat man die Wahl zwischen: Cricklewood, Victoria Station, Private (vermutlich so etwas wie eine Sonderfahrt). Es bestehen also durchaus einige Wahlmöglichkeiten zur individuellen Gestaltung. Die Abziehbilder scheinen insgesamt von guter Qualität zu sein, präzise gedruckt, mit geringem Überstand des Trägerfilms. Man möchte ihnen eine adäquate Verarbeitung wünschen.

Auf sieben Seiten der Bauanleitung werden die verschiedenen Varianten des Doppeldeckers in farbigen Vierseitenansichten gezeigt, die auch die Position der Nassschiebebilder anzeigen. Aus drucktechnischen Gründen sind die Farbseiten am Anfang und am Ende des Heftes, das ansonsten schwarz-weiß, teilweise grau unterlegt, gestaltet ist. Die Farbtabelle auf Seite 5 des Bauplanes verzeichnet neben den Farbangaben in Wort und Bild die Codes von sechs Herstellern bzw. Produktlinien. Da müsste für alle etwas dabei sein.

Darstellbare Maschinen:Mit den Decals aus der Box lassen sich vier Varianten eines Fahrzeugs aus den 20er Jahren darstellen. Darüber hinaus lassen sich durch wenige Änderungen (Weglassen der zusätzlichen Teile und Rückbau des Kühlers in den Urzustand) die Fahrzeuge theoretisch auch für die Zeit nach 1911 umnutzen. Für den Militärmodellbauer ist selbst der Einsatz der ursprünglichen Doppeldecker-Busse hinter der Westfront möglich, da die Fahrzeuge in der Anfangszeit noch in rot-weißer Farbgebung eingesetzt wurden – nur eben ohne Werbetafeln (siehe: Ole Bill im Imperial War Museum, London). Danach wurden sie in Khaki umlackiert und wegen allfälliger Beschädigungen statt der Scheiben mit einer Verbretterung versehen. Umbaupotential ist gegeben!

Darstellbare Maschinen:

Stärken:

Schwächen:

FazitSicherlich ein Modell, das man nicht übers Wochenende baut, sondern Zeit und Muße sowie Geschick und Vorsicht beim Zusammenbau erfordert. Wer durchhält, wird mit einem einzigartigen Modell belohnt, das einen zum Schwärmen bringen kann. Als Erstlingswerk würde ich mir den Bausatz allerdings nicht aussuchen. Meine Anwendung: Mir selbst schwebt eine Nutzung als Zubringerfahrzeug eines Hotels vor, mit dem die Gäste vom Hotel Royal Cotentin die letzten Kilometer zurücklegen - quasi als Verbindung zur Regionalbahn und zum Hafen. Der Doppeldecker: eine Hommage an die englischen Urlauber, die der französischen Atlantikküste schon immer (kulinarisch) etwas abgewinnen konnten.Oder vielleicht sollte der Bus doch besser in kommunaler Regie für Ausflugsfahrten genutzt werden, dann müsste man sich nicht über Zierlinien und solche Feinheiten Gedanken machen; der Doppeldecker müsste dann auch nicht ganz so nobel daherkommen. Auch der Umbau zum Eindecker ist noch nicht aus der Welt. Auf jeden Fall bekommt er das Zulassungsschild (weiß auf schwarzem Grund): 348 KF – für das Département Manche nach der Immatrikulation von 1928. Weitere InfosReferenzen Der Bauplan zum Modell findet sich auf der Seite von MiniArt hier Historisches wie Technisches bietet als Basisinformation:https://en.wikipedia.org/wiki/LGOC_B-typehttps://en.wikipedia.org/wiki/London_General_Omnibus_Company Interessierten lege ich außerdem nachfolgende Adressen wärmstens ans Herz!Umfangreiches historisches Photomaterial zur militarisierten B-Type findet sich auf The Modelling News: https://www.themodellingnews.com/2020/01/in-boxed-35th-scale-b-type-military.html#moreZum Bau einer Militärvariante der B-Type: https://www.themodellingnews.com/2020/05/build-review-pt-ii-135th-scale-b-type.html#moreFür alle, die sich mit dem 1. Weltkrieg modellbauerisch beschäftigen (wollen) - u.a. 3D-Druckdateien zum Runterladen (gezippte .stl-Dateien, z.B. für die „Dicke Berta“*), Papiermodelle, Pläne, Zeichnungen u.v.m.:http://www.landships.info/landships/index.html* Allein schon die .stl-Dateien sind ein Genuss: Einfach Doppelklick auf die Datei, kurz warten, dann lässt sich das Bauteil drehen, wenden und von allen Seiten betrachten.Infos zu historischen Zulassungsschildern in Frankreich finden sich unter: https://francoplaque.fr/site_html/f_rec1f.html#R Diese Besprechung stammt von Thomas Ehrensperger - 23. Juni 2025 © 2001-2026 Modellversium Modellbau Magazin | Impressum | Links |